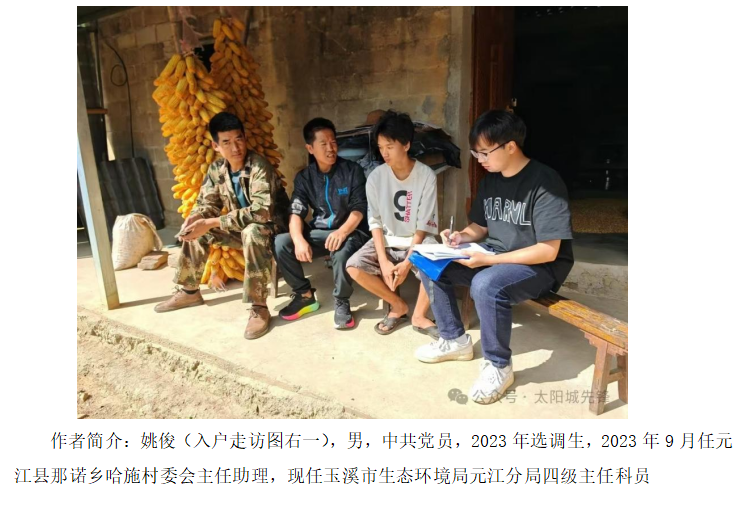

玉溪市生态环境局元江分局选调生姚俊到村任职一年心得体会: 莫道春光难揽取,浮云过后艳阳天 元江县那诺乡哈施村委会党总支书记助理 姚俊 走在蜿蜒的哈尼梯田上,不禁感慨时间过得飞快,恍然间驻村已经一年光景有余。作为一名定向选调生,我在2023年金秋时节来到了元江县那诺乡哈施村,自此开启了一段全新旅程。告别严冬、走过三春、穿越酷暑,转眼哈尼梯田里的玉米又熟了一茬。在这300多个日夜里,我也如同那种在地里的“玉米”,在基层这片肥沃的土壤中牢牢扎根、风雨淬炼、蜕变拔节,欣赏了哈施村的“春夏秋冬”,品味了基层工作的酸甜苦辣,一路扎根、一路生长。

初到基层,仍带书生气,变“陌生”为“莫生”。第一次来哈施,是蹭同事的车来的,曲折的云海路,狭窄的元车线,映入眼帘的是满山的“绿”和飞扬的“尘”,也不禁扪心自问,我能坚持下来吗?初到村委会,王书记便给予了热烈的欢迎,开玩笑地说道:“你们这些驻村的小老头可以回去退休享清福了,让我们小姚这种‘高材生’来做基层工作,真的是大材小用了。”就这样,在王书记的带领下,用了三个月的时间,把哈施村17个村民小组210户脱贫户遍访完毕,拉开我与这片土地故事的“序幕”,看到了一群质朴淳厚热情好客的哈尼人民和一群满腔热血尽职尽责的基层工作者,也深刻认识到“基层是最大的舞台”这句话背后的重大意义。我紧紧跟随“村两委”的脚步,转变工作角色,主动当好“小学生”,脚步向下,走村入户,了解群众急难愁盼,掌握各户家长里短,跟着王书记逐步了解哈施村的民情风俗、产业发展、基层治理、村情村规等情况。在一点一滴积累中,挨家挨户地走访下,慢慢适应了乡村“烟火气”,山路走习惯了、村民混脸熟了、饭也吃得更香了,就连村委会的狗看见我都不叫了。

深入田间,脚沾泥土香,从“相见”到“乡建”。“书记,这个大爹不愿意交医疗保险要怎个整?”“有个阿姐刚刚过来问她老公在外务工,可以领取一次性交通补贴吗?”这些问题都是我刚来的时候最常问的问题,一开始都可以问得我“哑口无言”,说不出所以然,就连打证明的格式我都搞不清楚,各种政策文件更是看得“糊里糊涂”,但我深知“万事开头难”,我并不气馁。“我先学习一下”“稍等一下,我查查看”“我再研究一下这个文件”这些话逐步成了我的口头禅。在亲身参与到乡村振兴、土地流转、走访慰问、志愿服务、森林防火等一系列工作中,在见证了村集体产业发展、公共基础设施完善、村容村貌的大变样,在切身感受到群众的生活质量因为我们的工作得到了显著提升后,我逐渐从一名“旁观者”转变为“当事人”。让我更加坚信,只要怀揣着为民之心,积极担当,敢于作为,就能练就一身为人民服务的“真本领”。 扎根乡村,书写青春答案,从驻村到“助村”。基层党建、平安建设、壮大村集体经济、基层治理等许多工作,都需要乡村人才来参与。这一年以来,我牢记选调生工作职责,发挥自身优势,协助村“两委”开展日常各项工作,和群众“同坐一根板凳”,切实打通联系服务群众的“最后一米”。“阿嬢,这个反诈APP下载好了,是这么用的,我给你演示一遍”“不着急,我找人来疏通一下这个排水沟”“今天晚上要下暴雨,你们这块属于地质灾害点,赶紧跟着我们转移”,不管大事小事我总是愿意“插上一脚”,因为我深知干实事,就是为民。在摸排完贫困群众救助需求后,我积极对接驻村帮扶单位玉溪市生态环境局元江分局,获得驻村帮扶经费1万元,为2户困难群众送去救助物资。同时我先后到华宁县冲麦村、江川区六十亩村、澄江市马房村等村落学习先进经验,邀请村内乡贤为产业发展建言献策,积极探索适合哈施村的产业发展路径,共同为村集体经济创收十万余元。我慢慢开始明白,为民服务不是一句简单的口号,而是实实在在的行动。在这个过程中,我也实现了自我的升华,完成了从一名大学毕业生到一名基层工作者的转变。 时光“步步”知味,岁月已然成香。秋色渐浓,村里的稻谷黄澄澄一片。想起去年刚下村时,也是这般丰收景象。我的“基层之路”已满一年,但“扎根基层、服务群众”的步伐仍然坚定,我和哈施村的故事也还在继续。

|